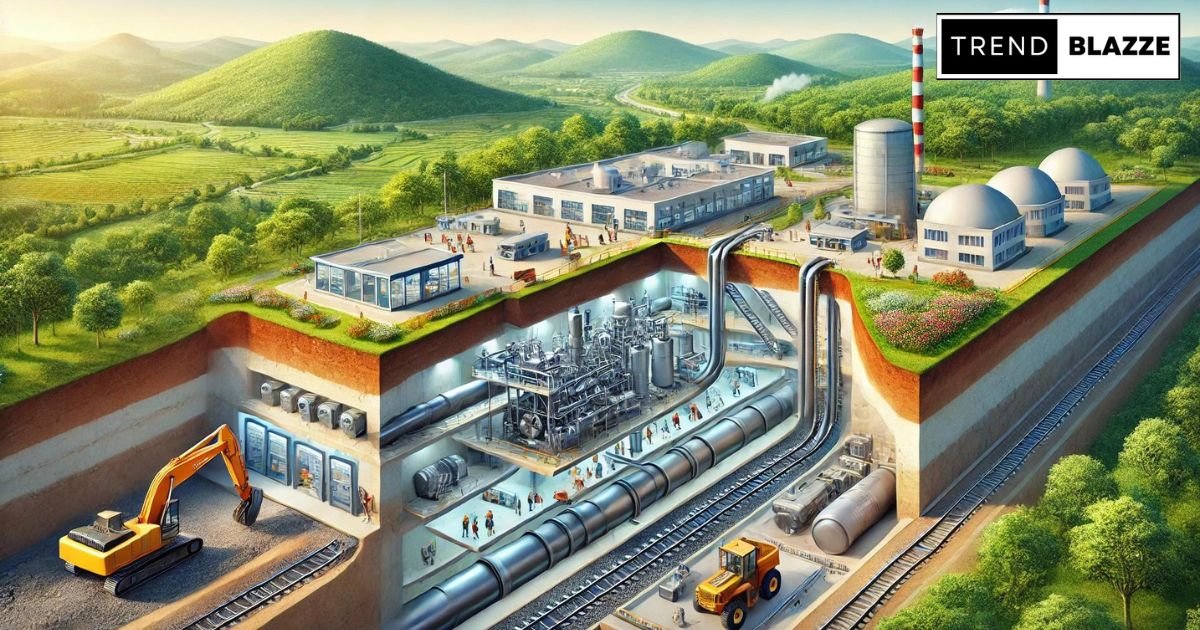

कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य खदान में ही कोयला गैसीकरण उत्पादन की प्रक्रिया पूरी करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है। यह प्रोजेक्ट न केवल कोयला संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा।

कोयला गैसीकरण के बारे में:

कोयला गैसीकरण एक उन्नत तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूमिगत कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोयले को नियंत्रित दशाओं में वायु, ऑक्सीजन, भाप या CO2 द्वारा आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इससे एक तरल ईंधन का उत्पादन होता है जिसे सिनगैस (सिंथेसिस गैस) कहा जाता है।

सिनगैस के उपयोग:

- बिजली उत्पादन: सिनगैस का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के साधनों में विविधता आएगी।

- मेथेनॉल उत्पादन: सिनगैस का उपयोग मेथेनॉल बनाने में भी होता है, जो विभिन्न उद्योगों में काम आता है।

- ईंधन उत्पादन: सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोजन का मिश्रण है, जो मीथेन जैसे गैसीय ईंधन का उत्पादन करता है।

कोयला गैसीकरण के लाभ:

- आर्थिक रूप से लाभकारी: इस प्रक्रिया की मदद से उन कोयला संसाधनों का उपयोग करना संभव हुआ है, जिन्हें पारंपरिक तकनीक से निकालना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। यह तकनीक कोयला खनन के नए द्वार खोल सकती है।

- कोयला भंडार का दक्ष उपयोग: भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोयला गैसीकरण के माध्यम से इस भंडार का सतत और दक्ष उपयोग किया जा सकता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

- ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम: ज्ञातव्य है कि भारत को अपने ऊर्जा ईंधन की कुल जरूरत का अधिकांश भाग आयात करना पड़ता है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 82% और प्राकृतिक गैस का 45% आयात करता है। कोयला गैसीकरण इस आयात पर निर्भरता कम करेगा, जिससे आर्थिक बचत होगी और ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ेगी।

कोयला गैसीकरण से जुड़ी चिंताएं:

- निम्न ग्रेड के कोयले: भारत में उपलब्ध कोयले निम्न ग्रेड के और उच्च राख (ऐश) सामग्री से युक्त हैं। इन्हें सिनगैस में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिससे परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है।

- ब्लैक वाटर: इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट यानी ब्लैक वाटर उत्पन्न होता है, जिसे प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती है।

- महंगी प्रौद्योगिकियां: इस प्रक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रौद्योगिकियां महंगी हैं, जो परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लगा सकती हैं।

- कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन: इस प्रक्रिया में कोयला आधारित पारंपरिक तापीय विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से चिंताजनक है।

कोयला गैसीकरण के लिए शुरू की गई पहलेें:

- राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन: इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण करना है, जिससे देश में कोयला उपयोग की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा उत्पादन में स्थिरता आएगी।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): कोयला खनन में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और नवीनतम तकनीकें उपलब्ध होंगी।

- वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना: कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना चलाई जा रही है, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष:

झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट कोयला उद्योग में नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। यह प्रोजेक्ट न केवल कोयला संसाधनों के दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। हालांकि, इस प्रक्रिया से जुड़े पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों का समाधान भी महत्वपूर्ण है। कोयला मंत्रालय की इस पहल से भविष्य में कोयला उद्योग में क्रांति आ सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

यह पायलट प्रोजेक्ट भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके सफल कार्यान्वयन से देश के कोयला संसाधनों का अधिकतम और दक्ष उपयोग संभव हो सकेगा। साथ ही, इससे पर्यावरणीय दृष्टि से भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, यदि संबंधित तकनीकी और अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों का सही समाधान किया जाए।

FAQs:

भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है?

भूमिगत कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूमिगत कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जाता है।

सिनगैस का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

सिनगैस का उपयोग बिजली उत्पादन, मेथेनॉल उत्पादन, और गैसीय ईंधन उत्पादन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

कोयला गैसीकरण के क्या लाभ हैं?

कोयला गैसीकरण से उन कोयला संसाधनों का उपयोग संभव हुआ है जिन्हें पारंपरिक तकनीक से निकालना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। यह प्रक्रिया ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम करती है।

कोयला गैसीकरण से जुड़ी क्या चिंताएं हैं?

इस प्रक्रिया में निम्न ग्रेड के कोयले का उपयोग, अत्यधिक ब्लैक वाटर का उत्पादन, महंगी प्रौद्योगिकियां और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन जैसी चिंताएं शामिल हैं।

भारत में कोयला गैसीकरण के लिए कौन सी पहलें शुरू की गई हैं?

भारत में राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति, और वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

कोयला गैसीकरण से भारत को क्या लाभ होंगे?

कोयला गैसीकरण से भारत को ऊर्जा उत्पादन में स्वावलंबन, आयात पर निर्भरता में कमी, और कोयला संसाधनों के दक्ष उपयोग का लाभ मिलेगा।

सिनगैस क्या है?

सिनगैस, या सिंथेसिस गैस, एक तरल ईंधन है जो कोयले के गैसीकरण से उत्पन्न होता है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है।